《敦煌乐舞》之一周令钊1980年中国美术馆藏

垂鳞纹秦公鼎春秋甘肃省博物馆藏

刻“フ”宽带纹彩陶钵半坡类型甘肃省博物馆藏

菩萨立像唐代敦煌研究院藏

汉“万石”仓印甘肃简牍博物馆藏

肩水金关汉简甘肃简牍博物馆藏

残菩萨像唐代敦煌研究院藏

第407窟三兔飞天藻井段文杰李复1954年敦煌研究院藏

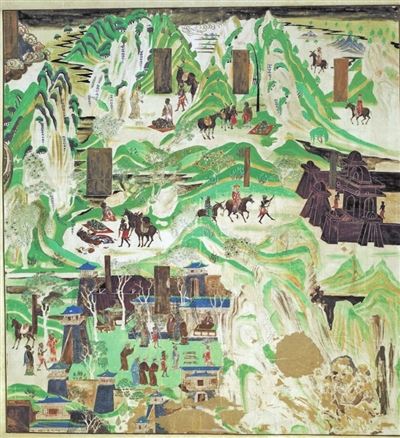

第217窟佛顶尊胜陀罗尼经变佛陀波利史迹画 常书鸿1955年 敦煌研究院藏

卢是国画临敦煌莫高窟北魏壁画经变故事图1942年中国美术馆藏

甘肃是一块风水宝地,这里自古便是中华文明连接东西的要道。3月11日在中国美术馆开幕的墨韵文脉——甘肃丝路艺术珍品展,全方位地呈现甘肃这块宝地上历史、文化与艺术的交融之光。

地理:如意形状的风水宝地

认识甘肃应从它的地理位置说起。地图上可见,甘肃省形状狭长,东西跨度达1600多公里,犹如一柄如意,主要由河西走廊与黄河水冲刷而成的兰州盆地组成。

“甘肃”之名是古时甘州张掖和肃州酒泉的合称。甘肃作为省级行政区命名是在元代,当时设立了“甘肃行中书省”。而追溯历史,以黄土高原西缘与河西走廊这片区域作为省级行政区来管理,要把历史的齿轮推进到西汉时期。

中国美术馆三层中厅的墙上张贴了甘肃省地图,由西至东,将一串最重要的城市标明出来,分别是敦煌、酒泉、张掖、武威、兰州、天水,本展的所有文物也是沿着这条城市线逐渐发掘出来的。

展厅正中央小玻璃柜里也安置了“一张地图”,这是一块比16开书本大一点的破旧小木板。如果不看展牌说明,谁也想不到它的珍贵性。这件《天水放马滩木板地图》是中国迄今为止发现的最早的实物地图,1986年出土于天水放马滩一号秦墓,墓主可能是一个名叫“丹”的地方官吏。木板两面绘制,展出的一面绘有不同的曲线和直线,经研究人员辨识,应为山、水系、沟溪、关隘、道路、地形等,共计12处地名,另标记有木材五种,注记的文字均为战国秦隶书。

《天水放马滩木板地图》一共出土了七幅(其中一幅未完成),考古人员将其中六幅进行组合,大致可以复原战国时期邽县(音同归,今天水一带)的完整地图。关于这些地图的功能,学者们认为它们可能是墓主人生前用过的地图,记录了他作为官员的管辖范围,它们的出土说明了秦人重视实用之学的文化传统。史载,秦穆公称霸西戎,甘肃天水、甘谷、武山、岷县、陇西、临洮等地在当时纳入秦国版图。这件展品佐证了这一事实。

彩陶:感悟自然与抽象审美

其实,作为地处黄河上游、丝绸之路黄金带的甘肃早已在远古时代与中原文化建立起牢固的血脉连接关系。三层展厅精心布置的一组彩陶即为明证。

马家窑类型的内彩旋纹彩陶盆,和马家窑半山类型的四大圈旋纹方块纹双耳彩陶壶上流动的曲线,表现了先民逐水而居时感悟到的水流律动,进而创造出以漩涡纹、水波纹、同心圆纹为主的马家窑彩陶特有纹饰系列。这些纹饰在构成上多以弯曲、平行、交叉、漩涡形和同心圆等形态加以组织,且多数采用二方连续;而马家窑马厂类型的对三角纹彩陶豆和齐家文化的对三角纹双耳彩陶壶上出现的几何纹饰,形成了包括回纹、方格纹、菱格纹和折线三角纹为主的另一组序列,这些都是先民在感悟自然万物丰富多彩的形象变化后加以高度抽象提炼的结果,彰显着他们的抽象审美思维能力。

当我们凝视着黑色的线条在红陶上蜿蜒交错地行进时,似乎能够感受到高原的风在山冈间回旋,河流在峡谷中穿行,像怒吼,似低吟。这一刻,我们不禁若有所悟,原来先民早已将对天地万物的无限遐思用灵巧的双手捏塑与绘制在了这一个个陶土烧制的器物之上,它们是远古大地的遗存,更是远古生命力的化身。可以说,彩陶时代传承的视觉语言体系孕育了甘肃深厚的文化艺术基因,创造出兼具地域气质与多元文化的艺术范式。这正是以甘肃为核心的彩陶文明给予中国远古文明的珍贵馈赠。

距今5000年前后,是早期中华文明加速发展的重要时期。马家窑文化(遗址位于今甘肃省临洮县的马家窑村)像一抹霞光,照亮了这片黄河上游区域的历史,让中华文明的脉络更加完整。

马家窑文化是仰韶文化庙底沟(遗址位于今河南省陕县)类型向西发展的一种地方类型。学者们认为,人口压力、农业经济与狩猎、采集经济的结合是马家窑文化从仰韶文化中分化出去的主要原因。目前的考古发现显示,黄河上游的马家窑文化以农业为基础,同时重视手工业和商业的发展,恰好又处在早期东西方交流的前沿,文明化程度同样较高。

从考古工作者在甘肃各地的考古发掘来看,众多的陶窑、大量的制陶工具和烧制的废品都说明这些制陶区的使用时间长达数百年。以出土的彩陶为线索,如今的考古工作者已查明,马家窑文化广泛分布在西部地区,以甘青等地为主体,向南向西远距离影响到云南、西藏、新疆等地,奠定了中国西部地区的史前文化基础。

汉字雏形:神秘符号承载文字基因

马家窑彩陶不仅揭示出先民的艺术美感,还承载着汉字萌芽的雏形,昭示了汉字曲折前行之路。

五层展厅的中厅左侧摆放了四件马家窑文化彩陶,上面都有着神秘的刻画符号。一件半坡类型彩陶钵的口沿外施有一周黑色宽带纹,其中刻划有一个特别的符号,形似半个向上的箭头。另一件辛店文化彩陶罐的上腹部有一个“Z”形符号。马厂类型彩陶壶外沿腹部有一个万字符号。这些来自远古的神秘密码有可能承载着中华文字的最早基因。

进入商周时期,商代甲骨文作为中国文字诞生的明确证据载入世界文字发展史的史册。大量的文字也出现在商周时代的青铜器上,被称为金文。展厅中春秋时期的“垂麟纹秦公鼎”为三足鼎,塑造成蹄形,足上部有纵向的“山”字形三齿扉棱。器腹内壁两行六字铭“秦公作铸用鼎”,笔势劲挺,结体圆整。

汉代是印章盛行的时代,出土于甲渠侯官遗址(今内蒙古额济纳旗区域内)的“万石”仓印为松木质地,距今已有2000多年的历史。篆字“万石”的“石”应读作“担”,按云梦秦简《效律》规定,粮食入仓,以“万石”为一仓,装满即在粮食上印字,以防盗窃。这有力地说明,汉承秦制,粮仓管理制度相当严格。

挨着“万石”印的两枚金印熠熠生辉,分别为三国曹魏时期的“魏归义氐侯”印和晋代的“晋归义氐王”印。两方印的形质几乎一样,都有一个呈跪姿的驼形钮,体貌驯顺,具有中央王朝颁赐给少数民族首领印型的典型特征。氐、羌是生活在甘肃、青海、四川地区的古老民族。从汉武帝开河西,置武都,到魏晋时期,氐、羌首领多受中央王朝的拜封。我们在这两枚小小的金印上再次看到了文字是政权关系的最清晰说明。

出土于敦煌马圈湾汉代烽燧遗址的石砚和悬泉置遗址的竹毛笔预示着书写时代的到来。目前考古发现的最精良的汉笔代表“白马作”毛笔,在笔杆中下部阴刻有篆书“白马作”三字,“白马”是制作工匠的名字,体现了当时手工业管理制度已相当成熟。这种毛笔富有弹性,适于在简牍上书写。由这支笔作为引子,展览进入了汉代简牍与中国早期书法流变部分的展陈之中。

汉字:简牍石刻串起中国书法史

简牍的吉光片羽中记录了边塞将士的烽火狼烟、市井百姓的日常烟火,字里行间流动着书写者的情感与生命痕迹。

自20世纪初,甘肃地区出土的简牍达6万余枚,其中的内容可谓一部“百科全书”,讲述了两千多年前丝绸之路上的无数真人真事,对于研究丝绸之路、中国古代史、中国书法史具有重要的学术和艺术价值。著名的肩水金关汉简中有这样一封私人用传申请信。在窄窄的木条上,正、背两面都有书写,这是北阳曲星弘私人用传的申请,印文为“长安右丞”。汉代的通行证称为“传”,传分为公务用传和私事用传,公务用传主要颁发给官吏使用,普通百姓私人用传需要先向乡里申请,乡里审核确为“毋官狱征事”,即不是正在服兵役、劳役、刑役人员后,报县级单位签发。

从书体演变方面看,在竹木载体上,简牍有其独特的书法技法和审美表现。简牍书法勾勒出由篆到隶、由隶到草的发展脉络。因此,本展厅以简牍的“隶意”与“草意”加以分别说明。材质决定简牍的书写特点——横向扁宽、纵向拉长。受窄木条的限制,字的结体扁宽,凸显隶书的平整端正,而纵向拉长的点画,则显示出率性与潇洒的笔意。

居延新简中的篆书习字,既保留了篆书字形,又带有轻快的似隶书的笔意;肩水金关汉简的签牌上,隶书标志性的“蚕头燕尾”“一波三折”纤毫毕现。

此时的汉隶体现出相对规整和相对随性两种风格:规整的一路与《乙瑛碑》《史晨碑》的笔形和结构较为相似;随性的一脉与摩崖石刻《石门颂》较为接近。由这一脉继续发展,拓展出草意。在敦煌悬泉置和马圈湾的一些汉简中,飘逸的长线和连绵的字势简化并转变了隶书的规范与秩序,使线条带有强烈的草书韵律与节奏。更有意思的是,马圈湾简牍中也出现了楷书,其转折与三国时期钟繇所书楷书的转折一样,经常处理成圆转,圆转的处理方式是东汉楷书的特点,而到了晋唐楷书,转折多以翻折替代,因此显得方正。

可以说,每一枚简牍都是书法史的活页,点画间蕴含着书写者的意趣,或方整谨严,或灵动舒展,或恣肆潇洒,这些日常书写的笔迹编连起书法史的生动篇章。

随着造纸技术的提高和成本的大幅度降低,书写在隋唐时期进入了另一个繁盛时期。得益于地域的偏远与气候的干燥,我们从敦煌石窟中保存下来的大量写经卷上,可以了解当年大唐官员与百姓的日常书写样貌。通过展厅中的写经作品足以领略著名的唐代写经体,其谨严的结体体现了抄经者恭敬虔诚之心,这是佛教文化与书法艺术高度融合的时代。书法也在魏晋至隋唐的演变中,登上了艺术发展史上的又一座高峰。

明清时代既是以文人为主的自主书写时代,又是一个仰慕前贤、顶礼膜拜的时代,因而产生了大量的书法刻石与刻本。本次展览最为珍贵的文物之一就是15块明代肃府本《淳化阁帖》刻石,它们来自141块富平石刻,是国内现存时间最早、保存最完整的一部《淳化阁帖》刻石。这一套刻石犹如一座碑林,将张芝的龙蛇飞动、索靖的银钩虿尾、王羲之的中和遒逸、王献之的豪迈纵横,串联起刀锋、笔锋交融的书法图谱,共同诉说着汉字书写从初创到成熟的转变,从实用到审美的转化。

敦煌绘塑:一场跨越千年的艺术接力

近几年来,以敦煌莫高窟为核心的敦煌艺术展在各地轮番上演,每次都能吸引来大批观众。其中以2022年北京民生现代美术馆的敦煌艺术大展为最,开展初期门口排起长队。2024年上海的中华艺术宫也举办了同类展览,北京展览馆即将开幕“如是莫高——敦煌艺术大展”想必也将引起观展热潮。现在,中国美术馆三层的“绘塑同光”单元同样吸引来大批观众。

其实,这回应算作省亲。因为早在2008年,中国美术馆就率先举办了“盛世和光——敦煌艺术大展”。当年,整个中国美术馆的主体建筑在外观上喷绘成了以莫高窟“九层楼”为中心的石窟外景,东西回廊被特殊材料包裹起来,装扮成了佛窟的雏形,馆内的展厅被置换成敦煌洞窟的立方体空间。

如今,在三层重现敦煌艺术,策展方立足于敦煌研究院的展品,辅之以中国美术馆的收藏,以临摹壁画为主,汇集了1944年敦煌研究院成立以来几代敦煌研究院美术研究所工作人员及美术院校教师的作品,包括常书鸿、段文杰、董希文、潘絜兹、常沙娜、史苇湘、吴作人、靳尚谊等人的创作。

从这些精湛的临摹作品中,我们感受到了北朝壁画的粗犷线条和质朴厚重的色彩之美,也欣赏到了北凉第272窟听法菩萨图中带有典型域外特点的凹凸画法。进入隋唐后,人物造型更加圆润,用线更加流畅,如初唐第220窟帝王图、盛唐第103窟维摩诘等,用线潇洒,设色绚丽,显示出高妙的艺术水准。至盛唐时期,出现了第172窟观无量寿经变等鸿篇巨制,在刻画上既细腻精到,又富丽华美,气势恢弘。在集绘塑于一体的彩塑造像部分,一边是北朝禅定佛石像的神情恬淡,静穆端庄,一边是唐代菩萨立像的体态丰腴,庄严法相中散发着人间气息。两相辉映,观众流连其间,恍如隔世。

自20世纪40年代以来,无论采用什么样的交通工具,坐马车、骑骆驼,还是乘火车、搭飞机,一代又一代的艺术家奔赴敦煌,面对千年艺术经典展开临摹、写生和艺术创作。不难看出,对敦煌的壁画与造像的临摹是一个接力工程,随着临摹的加深,对敦煌的研究与认识也在不断深入。这个前仆后继的艺术工程也为中国美术的发展提供了永不枯竭的源头活水。本次特展也以精心的展线设计与布展,为广大观众献上了一场充满历史回望感的西北艺术宝库巡演。

图源/中国美术馆

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。

本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

本文地址:https://www.hezeshi.com/wenyuxinwen/23140.html